旧岡谷市役所庁舎

昭和11(1936)年、岡谷市の市制施行に合わせ、製糸家尾澤福太郎が庁舎を建設し寄附を行った。この建物は、岡谷市のはじまりから現在にいたるまで、そして未来へともに歩み続ける岡谷市のシンボルです。

・国登録有形文化財(建築物) 平成17(2005)年登録

・近代化産業遺産群『上州から信州そして全国へ』 平成19(2007)年認定

旧岡谷市役所庁舎パンフレット (PDFファイル: 2.8MB)

耐震補強等工事を実施しました

旧岡谷市役所庁舎では、令和4年度の劣化度調査、令和5年度の実施設計業務を経て、令和6年度に耐震補強等工事を実施しました。

本工事では、1階旧事務室内の2か所と、旧宿直室と旧用務員室のそれぞれ1か所に、高さ5m、幅4~5m、厚さ18cmの鉄筋コンクリート製耐震壁を4枚設置しました。その結果、構造耐震指標(Is値)は工事前の0.443から、法定基準の0.6を上回る0.694まで上がりました。

耐震壁はしっくい調の塗装を施し、設置の際に取り外した腰板は再利用するなど、往時の雰囲気を残すことに努めました。また、耐震補強工事にあわせて、床や照明、カウンターなど一部内装の復元工事も行いました。

まちの大切な財産であり、市民の誇りである旧岡谷市役所庁舎を確実に後世へ受け継いでいけるよう、引き続き努めてまいります。

1階旧事務室

旧事務室東側耐震壁

工事前

旧事務室西側耐震壁

工事前

1階北側廊下

旧用務員室耐震壁

旧宿直室耐震壁

復元した木造カウンター

発見された床暖房用ラジエーター

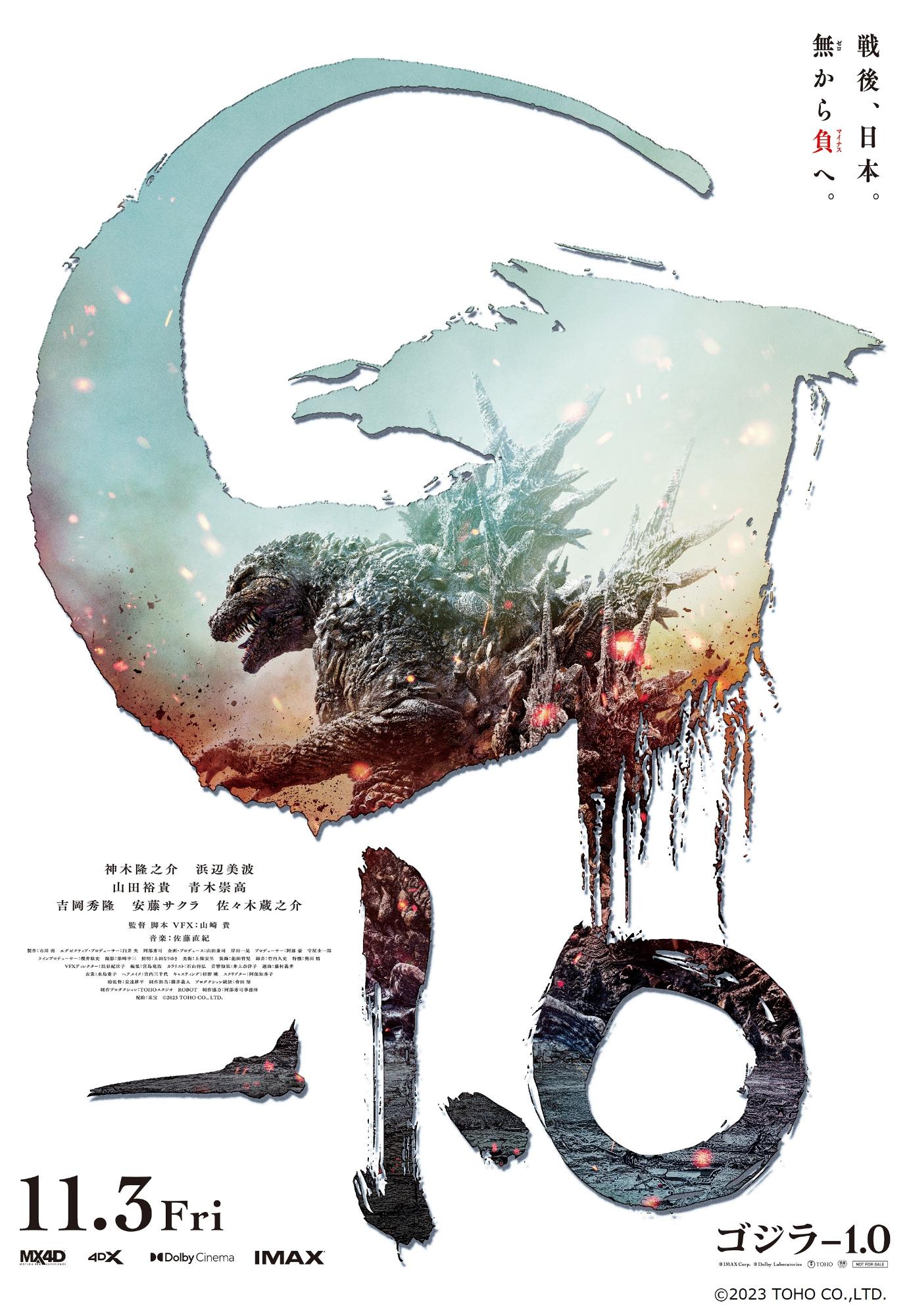

『ゴジラ-1.0』が第96回アカデミー賞🄬視覚効果賞を受賞しました!

『ゴジラ-1.0』の第96回アカデミー賞🄬視覚効果賞の受賞、誠におめでとうございます。日本映画として視覚効果賞に初ノミネート、初受賞という快挙を成し遂げられましたことを岡谷市としても喜ばしく感じております。

本市の貴重な財産でありシンボルでもあります「旧岡谷市役所庁舎」をロケ地に選んでいただけたこと、大変光栄に感じております。

以前、山崎監督にお会いした際に、「素晴らしい建物が岡谷にあった」というお言葉をいただきましたが、国内外の多くの人にこの建物を見ていただくことができました。岡谷市として、適正な保全に努めてまいりたいと考えております。

『ゴジラ-1.0』のロケに使用されました!

旧岡谷市役所庁舎が、2023年11月3日(金・祝)公開の『ゴジラ-1.0』のロケに使用されました!!

映画の時代背景にあった建物を探していた山崎監督が、旧岡谷市役所庁舎の写真を見て興味を持ち、映画スタッフから諏訪圏フィルムコミッションを通して問い合わせをいただきました。

旧岡谷市役所庁舎は、昭和11(1936)年竣工で、竣工当時の面影を多分に残しています。そんなところが映画の舞台としてマッチしたようです。

2022年に市職員立ち合いの下、撮影が行われました。

見学・アクセス

【見学】

外観のみ見学可能

※駐車場は岡谷市役所の駐車場をご利用ください

【住所】

岡谷市幸町8-1

【アクセス】

岡谷駅から約1.5キロメートル

岡谷ICから約3.0キロメートル

シルクファクトおかやから550メートル

夜間はライトアップを行っています(午後7時から午後10時まで)

旧岡谷市役所庁舎とは

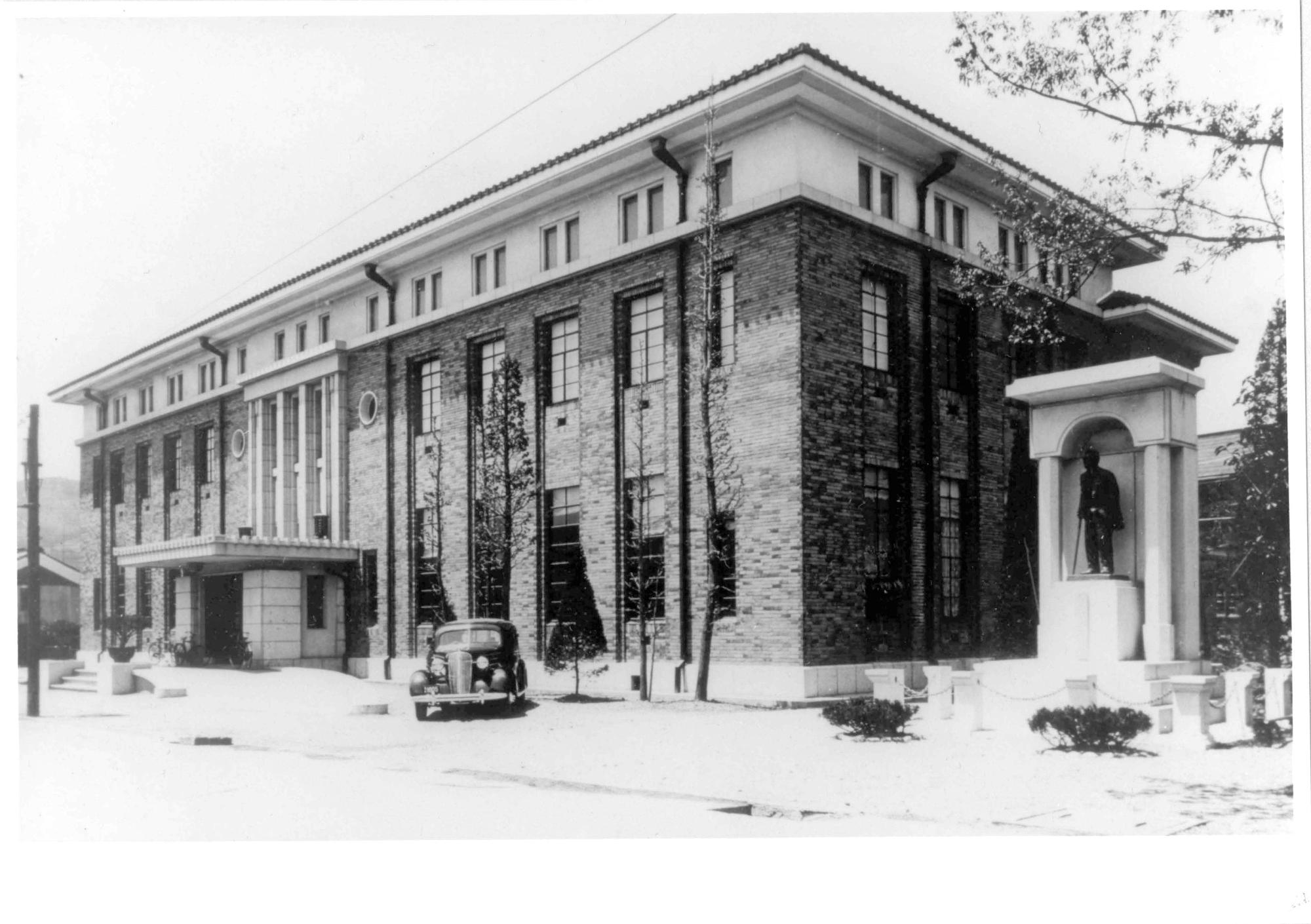

昭和11(1936)年当時の庁舎

旧岡谷市役所庁舎は、市制施行に合わせて建築された建物で、現在も当時の姿を色濃く残す貴重な文化財です。

明治時代から昭和初期にかけて製糸業で栄え、当時日本一人口の多かった平野村は、昭和の世界恐慌により苦しんでいました。

昭和11(1936)年4月1日、行き詰まりの村政を転換させ、多角的工業都市として再出発し、人心の一新を図るため、平野村は、町制を経ずに一気に市制を施行し岡谷市となりました。

市制施行の必要条件のひとつに庁舎の整備がありました。しかし、庁舎整備には多額の費用が必要です。そこで、当時の平野村長今井梧楼は、平野村岡谷の製糸家尾澤福太郎に庁舎建築のための寄附をお願いしました。

尾澤福太郎は、一晩考えて翌日にはこれを快諾したといわれています。こうして、庁舎は一人の製糸家の単独寄附により建築されました。

建物について

構造:鉄筋コンクリート造2階建

外壁:スクラッチタイル貼り

屋根:洋風素焼き平瓦葺き

面積:延べ床面積 1,545.85平方メートル 建築面積 792.15平方メートル

建物西北側に高さ18mの煙突があったが、現在は解体されている

昭和11(1936)年当時の写真と現在の写真を比較してみるとよくわかるように、外観は当時の姿を今に伝えてくれています。

昭和11(1936)年

現在

内装は、市役所庁舎として使用後、諏訪広域消防本部岡谷消防署として使用されたことから手が加えられている部分もありますが、天井や柱、1階に設置されているカウンター等から建築当時の様子をはっきりと感じることができます。

高い天井や趣向を凝らした装飾からは、シルク岡谷として世界に名をはせた岡谷市の面影の一端を垣間見ることができます。

| 昭和11(1936)年 | 現在 |

|

|

|

|

歴史

次の写真をご覧になったことはあるでしょうか。

|

|

製糸業が盛んで、「シルク岡谷」として世界に名をはせたころの岡谷市の写真です。

明治以前の岡谷市は農業を主としていましたが、耕地面積は小さく、秋冬は寒冷な気候となることから、農業のみで生計を立てることは困難でした。そこで、副業として綿打や牛首による生糸生産等を行っていました。

幕末に外国との貿易が開始されると、海外の生糸需要の高まりを受けて、生糸は日本の輸出品の花形となりました。

明治に入ると、岡谷市に多くの製糸家が誕生し、諏訪式繰糸機の開発や品質の統一等により一大生糸生産地となっていきます。明治42(1909)年には、日本の輸出生糸生産量は中国を追い抜き世界一となりますが、それを支えたのが岡谷でした。大正13(1924)年には長野県が全国一となり、その中でも岡谷市の輸出生糸量は60%以上を占め、世界へ「シルク岡谷」の名を轟かせました。

しかし、昭和4(1929)年に発生した世界恐慌に端を発し、製糸工場の多くが休業や倒産に追い込まれ、製糸業は急速に衰退していきました。

市制施行と尾澤福太郎による寄附

このような状況を打開するため、平野村は昭和11(1936)年4月1日に市制を施行します。

| 昭和8(1933)年4月25日 | 市制町制施行調査員を設置する |

| 昭和8(1933)年6月30日 | 市制施行を目指すことを決定する |

| 昭和8(1933)年8月20日 | 村会議員30人全員を市制準備調査委員とする |

| 昭和10(1935)年9月6日 | 村会議員全員一致で市制施行を決定する |

| 昭和10(1935)年11月16日 | 市の名称を岡谷市とすることを決定する |

| 昭和11(1936)年3月7日 | 岡谷市の設置について官報にて告示される |

| 昭和11(1936)年4月1日 | 岡谷市誕生 |

市制施行の必要条件のひとつに庁舎の整備がありました。平野村役場は、明治34(1901)年建築で、村勢の発展に伴い役場は狭くなっており、しばしば改築が計画されましたが延期されていました。

市制施行の機運が高まるに従い、庁舎建築の機運も高まってきました。しかし、庁舎建築には多額の費用が必要です。建築費用の確保に頭を悩ませる中、平野村長の今井梧楼は、製糸家の尾澤福太郎に庁舎建築の寄附をお願いしました。すると、尾澤福太郎は一晩考えてこれを快諾したそうです。

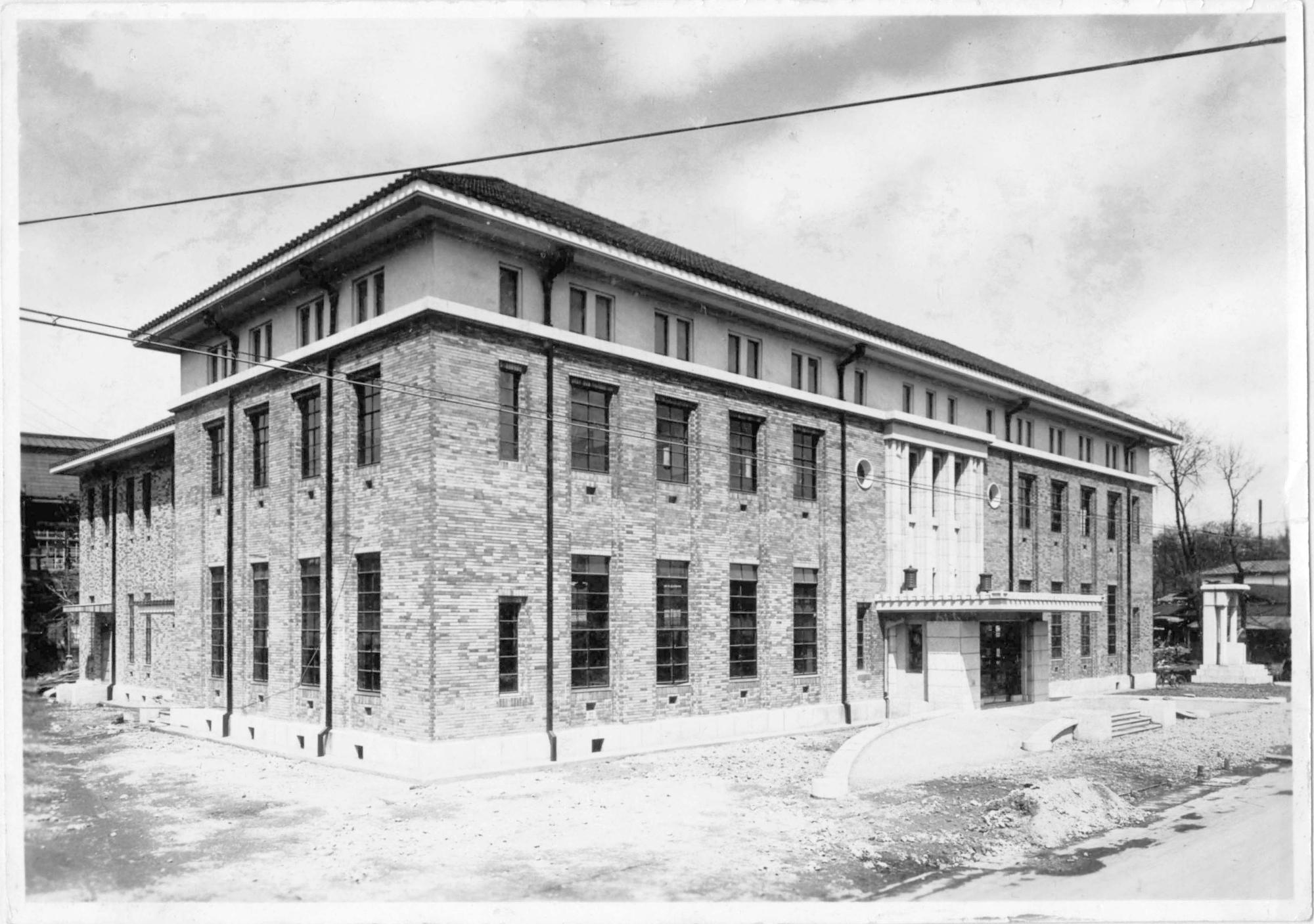

庁舎の建築

昭和10(1935)年3月、尾澤福太郎は平野村へ庁舎建築の設計を委託し、平野村は長野県営繕課に設計を依頼しました。

6月15日に地鎮祭、その後すぐに着工。工事監督者は、尾澤福太郎側から1名、平野村側から2名の合計3名でした。

工事は急ピッチで進められ、昭和11(1936)年3月に竣工。設計期間約3ヵ月、工事期間約9カ月、合わせて約1年という驚くほどの短期間での竣工となりました。

完成間近の庁舎

建築にかかった費用ははっきりわかりませんが、当時の新聞では総工費約12万円と報じられています。

※現在の価値に換算すると、おおむね2億~4億円程度。

これだけの庁舎を建築し単独寄附をする、当時の製糸家の底力が感じられます。

【旧庁舎落成記念映像】 ※昭和11(1936)年の旧庁舎落成当時の映像をもとに作成

庁舎使用の変遷

昭和11(1936)年~62(1987)年 岡谷市役所庁舎

- 昭和11(1936)年 庁舎使用開始

- 昭和32(1957)年 庁舎増築(新館)

- 昭和40(1965)年 消防庁舎・議事堂建設

- 昭和42(1967)年 庁舎増築

- 昭和48(1973)年 消防庁舎・議事堂増築

昭和62(1987)年~平成27(2015)年 諏訪広域消防本部岡谷消防署として使用

|

尾澤福太郎

現在の尾澤福太郎像

- 万延元(1860)年岡谷村生まれ。尾澤家は製糸業を営む。

- 明治11(1878)年に機械製糸業をはじめる。

- 明治27(1894)年以降、尾澤組を主宰し規模を拡大、全国各地に工場を建設し日本有数の大製糸家となる。

- 大正12(1923)年、株式会社尾澤組を創設し社長に就任。

- その後、片倉製糸紡績株式会社(現在の片倉工業株式会社、岡谷市川岸で創業)と合併、尾澤福太郎は常務取締役に就任。

温良恭謙な性格で、公共の思いが強く、社会公益のために尽したといわれています。

建築当時の尾澤福太郎像

平野村は尾澤福太郎の功績をたたえ、その徳をながく後世に伝えるため、旧岡谷市役所庁舎の横に尾澤福太郎寿像を建立し、昭和11(1936)年5月23日に除幕式を行いました。銅像の製作者は、岡谷市西堀出身の彫刻家武井直也です。

昭和18(1943)年

金属回収で供出される尾澤福太郎像

昭和11(1936)年に設置された銅像は、昭和18(1943)年に金属回収で供出されてしまいましたが、その年のうちにセメント製で再建されました。その後、昭和26(1951)年に旧来どおり銅像の尾澤福太郎像が再建され、現在にいたります。

旧岡谷市役所庁舎保全基金

日本の一時代を支えた製糸業のシンボルでもある旧岡谷市役所庁舎ですが、建築から相当の期間が経過していることから、経年劣化が進行しており、今後大規模な改修が必要となります。この貴重な建物を保全し後世に確かに残していくことは、現代を生きる我々の大きな使命の一つです。

旧岡谷市役所庁舎を後世に残していく取組に賛同いただける方は、「旧岡谷市役所庁舎保全基金」へのご寄附をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

・企画課 政策推進担当

〒394-8510

長野県岡谷市幸町8-1

電話:0266-23-4811(内線:1523)

更新日:2025年03月14日