「おかやですすめる食育」情報(2025.2)

『おかやっ子給食』~食と地域を紡ぐ~

立春を過ぎてもまだまだ寒い日が続きます。北部の方では積雪量が多く、雪かきが大変な日もありますが、今年の諏訪地域はいつもよりも雪の降る日が少ない気がします。が、まだまだ油断は禁物かもしれませんね。

さて、2月の食育情報は市内の小中学校で実施された食育活動についてお知らせします。岡谷市内の学校でどんな活動がされているのかをご覧ください。

岡谷でつくられた味噌「岡谷味噌」を食べよう!

学校給食では「おかやっ子給食」と題して岡谷市や諏訪地域、長野県の特産物を使った献立や、各地域で食べ継がれてきた郷土食を給食に取り入れています。特に本市の郷土食のひとつでもある岡谷味噌に注目し、市内の味噌蔵でつくられた味噌を全小中学校で使用しています。

岡谷味噌とは

製糸業が盛んで「シルクのまち岡谷」と言われていた時代、工場で働く工女さんたちの胃袋を支えたのは味噌汁でした。多くの工女さんたちに味噌汁を提供するため、自家製の味噌を各工場で仕込むようになります。そして味噌の味によって製糸工場の人気度に影響が出るまでになりました。その後、製糸業の衰退とともに、それぞれの工場の味を引き継ぐ味噌蔵ができました。現在も市内には9つの味噌蔵があります。

30日は岡谷味噌のヒ

毎月30日の「岡谷味噌のヒ」に合わせて、全校で岡谷味噌を使用した給食を提供しています。

ここからは、岡谷味噌についてのさまざまな取り組みをご紹介します。

市内小中学校の栄養教諭、栄養士で構成されている学校栄養士会の研修会では、市内の味噌蔵を見学。味噌業者の方からお話を聞き、岡谷味噌について学びました。

味噌のできるまでを説明していただきました。

作業場で説明もしていただきました。

中学校の活動

中学校では学習を通して味噌づくりに挑戦した学校もあります。味噌を使った献立を考案し、実際に給食で食べてみました。自分たちでつくった味噌は特別だったことでしょう。味噌づくりを体験することで、岡谷味噌のことや味噌を通じて岡谷の歴史を振り返ることができました。

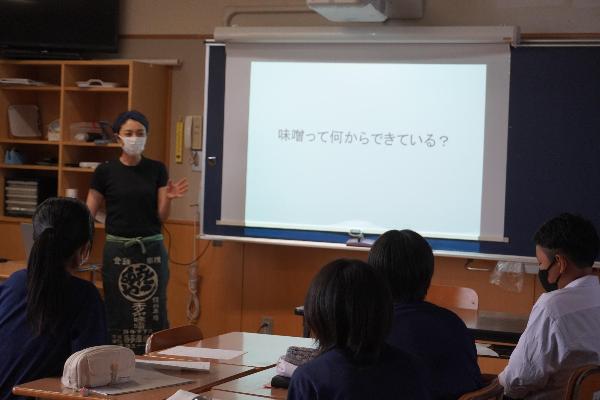

味噌業者の方から味噌について学びます

実際に味噌を仕込んでみました

中学生が考えた「みそトースト」

必須アイテムの旗

子どもたちに「岡谷味噌のヒ」を知らせる重要なアイテムがあります。それがのぼり旗です。毎月30日には、のぼり旗を掲げます。旗を見た子どもたちの「あ、今日は味噌の日だ」という声が聞こえてきます。

毎月30日は岡谷味噌のヒ

給食室前にこのように掲げます

保護者のみなさんにもお知らせ

家庭にも食育だよりを通して伝えています。各学校で岡谷味噌で作った味噌料理をまとめた岡谷味噌レシピ集も作成しています。家族みんなで味噌料理を味わっていただき、岡谷味噌のおいしさにを実感してください。

岡谷味噌カリカリチキン

シルクスイートで

岡谷味噌スイートポテト

豆まめ味噌まめ

樋沢のとうもろこしで

岡谷味噌コーンスープ

その他の献立の例として、豆腐の岡谷味噌バーグ、ドライ味噌カレー、味噌マフィン、豆乳岡谷味噌シチュー等を給食として提供してきました。

学校栄養士会の先生方は児童生徒のみなさんが、自分の生まれ育った場所で昔から培われてきた食文化を知り、食への感謝の気持ちを育むとともに、故郷の味を未来へと受け継いでくれることを願って活動しています。

なお、学校栄養士会の先生方は動画でも学校給食のレシピをたくさん公開していますので、市のホームページまたは動画共有サイトを見ていただくと日々の献立のヒントがたくさんありますので要チェックです。今後も学校栄養士会の活動に注目してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒394-8510

長野県岡谷市幸町8-1

電話:0266-23-4811(内線:1177)

更新日:2025年01月20日