「おかやですすめる食育」情報(2024.5)

保育園でよく見る光景

ふと山をみると緑が日に日に濃くなってきました。ちょっと汗ばむ日もありますが、4月よりもお散歩やサイクリングを楽しめる日が多くなった気がします。

ちょうどこの頃になると、保育園でもお散歩に行って「もちぐさ」を取ってくる姿があります。こうしたことを通して自然と食べられる草の名前や姿、どのようにして食べるのかを覚えていくのが保育園で行う食育の醍醐味のひとつです。

「もちぐさ」の正体は

「もちぐさ」と呼ばれることもある草の正体は「よもぎ」です。どこにでも生えているので、ちょっと散歩に出ると道ばたで見かけることもあるかと思います。

新芽のやわらかい部分は茹でて草餅に使うことが多く、成長した葉はお灸に使われる「もぐさ」の主原料でもあるので、昔は薬用に使うこともあったようです。

保育園では4月の終わりごろからお散歩に行ったときに、写真のように「よもぎ」を摘んできます。

自分たちが摘んだ「よもぎ」が「草餅」や「おはぎ」に変身するのを想像しながら小さなお友達のためにも、お兄さんお姉さんたちがたくさん摘んでお散歩から帰ってきます。

おいしい草餅をつくりましょう!

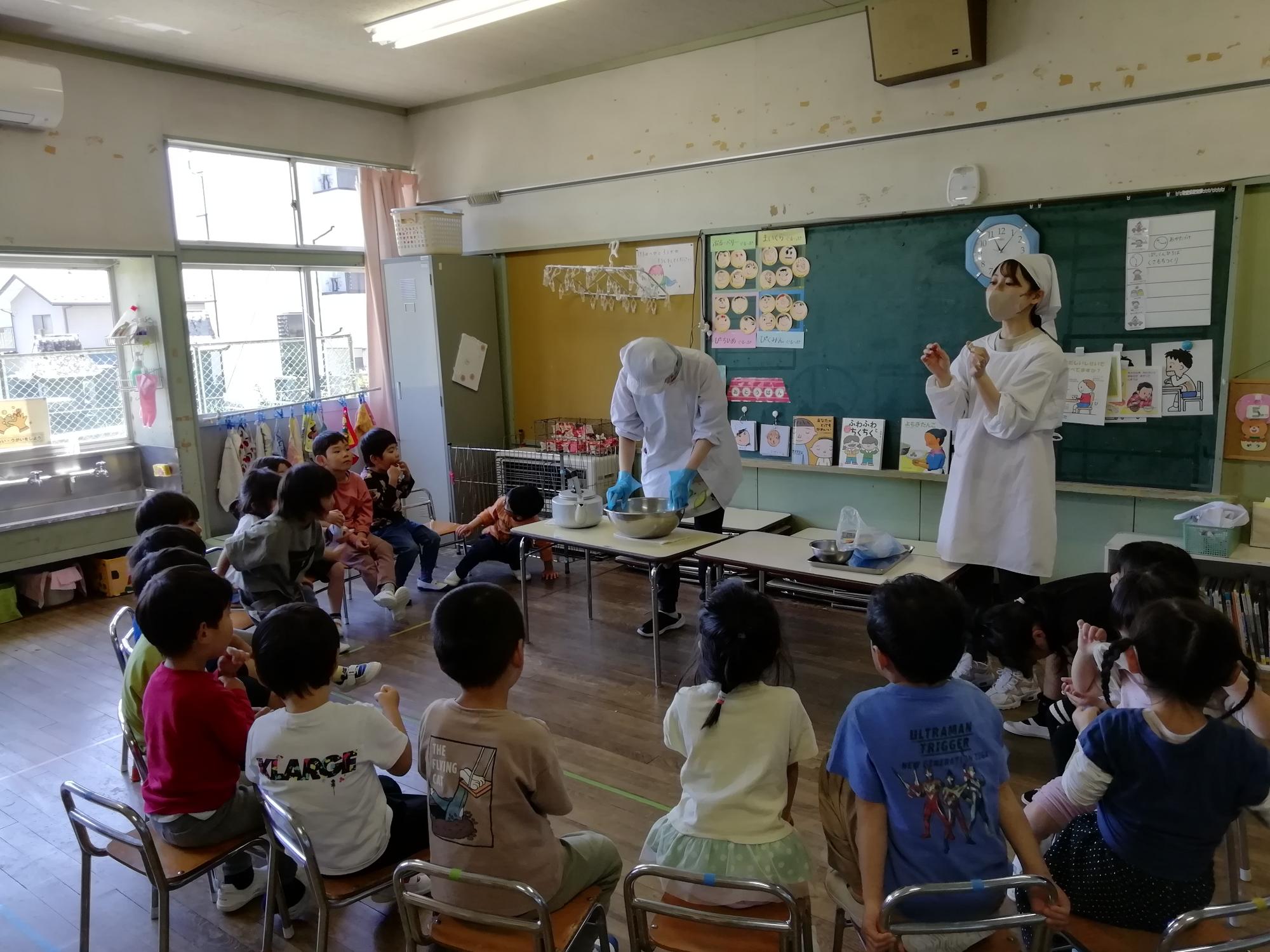

保育園のみんなで摘んだ「よもぎ」を使っておやつの「草餅」を作ります。栄養士の先生が「草餅」の材料をこねているのを見ながら、保育士の先生のお話を聞きます。

みんなが摘んできた「よもぎ」は、給食室で茹でてからすり鉢とすりこ木を使ってすりつぶします。

みんな真剣に先生の話を聞いています

力を合わせて「よもぎ」をつぶします

みんなが楽しみにしている草餅を目の前で作る栄養士の先生は責任重大です。蒸かす前の状態の草餅をみんなに見せてチェックを受けます。その後、給食室で蒸して(場合によっては茹でて)から、さらにこねて食感を良くします。最後に食べやすい大きさに丸めてきなこやあんこをかけて、「草餅」が完成です。※年齢によっては「おはぎ」に変身していることもあります。

蒸す前の「草餅」をみんなでチェック!

みんなが摘んできた「よもぎ」で作った

「草餅」が完成!

いかがですか?草餅(お団子)作りは粘土あそびのように、色々な形に作ることもできます。ご家庭では、「よもぎ」の代わりにほうれん草やにんじんを使ったり、ココアやカレー粉を混ぜたりするのも良いですよ。

残念ながら、草餅を作ったことがない人、作り方を知らない人は増えています。お子さんに教えてもらいながらお団子作りしてみませんか?これも郷土食・行事食のひとつ。次の世代へと繋げていきたいですね。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒394-8510

長野県岡谷市幸町8-1

電話:0266-23-4811(内線:1177)

更新日:2024年05月20日